IDEE PER MIGLIORARE L’EFFICACIA DELLA TUTELA PAESAGGISTICA IN ITALIA, A SEGUITO DI UN EPISODIO ASCRIVIBILE ALLA LACUNOSITÀ DEI “VINCOLI” E ALLA INCAUTA DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO NELL’AREA URBANA DI MILANO

La notizia dell’avvenuta demolizione della neo-medievale “Villa Roghi”, nel quartiere della Maggiolina a Milano, mi induce a riesporre alcune idee in merito a uno dei tanti aspetti che rendono poco efficace la tutela del patrimonio costruito in Italia, specie quando mancano le attenzioni solitamente riservate alle aree ritenute di pregio paesaggistico.

Se è vero, come si è appreso dal sito web “urbanfile” dedicato a Milano, che nessuna richiesta di parere sia giunta dal Comune in Soprintendenza, giacchè pare che l’immobile non ricadesse in “zona di tutela paesaggistica”, e se è altrettanto vero che la Commissione Comunale per il Paesaggio ha espresso parere “favorevole” all’abbattimento dell’edificio, come riferisce il medesimo informatissimo sito web, ebbene, siamo di fronte a un fatto alquanto avvilente. Che mette in evidenza la sostanziale inefficacia della tutela paesaggistica in Italia, specie laddove non siano vigenti “vincoli” statali, in merito al rispetto dei quali è tenuta a pronunciarsi la Soprintendenza, quale organo periferico del Ministero della Cultura cui compete il controllo degli interventi che si vogliano attuare sul patrimonio costruito.

Screenshot del sito web “urbanfile” dedicato a Milano, in cui compare il titolo dell’articolo di Roberto Arsuffi sull’avvenuta demolizione della “Villa Roghi”. Da: https://blog.urbanfile.org/

Voglio però evitare di soffermarmi sulla critica al giudizio espresso dai commissari del Comune di Milano, che hanno valutato il progetto e formulato il contestato parere di assenso all’abbattimento. Voglio altresì tralasciare di pensare a cosa sarebbe accaduto se la zona fosse stata “vincolata” e il Comune fosse stato con ciò obbligato ad acquisire il parere “endoprocedimentale” della Soprintendenza, ai fini del rilascio o del diniego dell’autorizzazione paesaggistica. Per mia esperienza, non potrei dire infatti che la mera esistenza del “vincolo” avrebbe salvato l’opera dalla demolizione o dalla menomazione.

Quel che vorrei porre in evidenza, dando per vero quanto riferito dalla citata fonte informativa, a cui va peraltro il mio elogio per la strabiliante ricchezza di notizie su Milano che offre al pubblico, è il fatto che la “Villa Roghi”, un’opera che anche solo vedendola ex-post, dalle immagini di Google Street View, parrebbe tutt’altro che totalmente priva di interesse edilizio (potendolasi considerare affiliabile all’architettura di Hendrick Petrus Berlage), sia stata abbattuta senza possibilità di salvezza da parte di alcuno.

“Vincoli” inefficaci e lacunosi

Il che significa, come sostengo da tempo che, in generale, i “vincoli” relativi alla protezione del paesaggio, sia urbano sia extraurbano, non sono di per sé bastanti a preservare o accrescere i valori che dal paesaggio emergano, quali fenomeni percepibili che non devono essere scalfiti.

In alto, due immagini fotografiche della “Villa Roghi”, la prima da Via Arbe e la seconda da Via Tullio Morgagni, che mostrano le fattezze dell’edificio da considerarsi tutt’altro che indegno di essere salvato. Da Google Street Views (marzo-aprile 2023)

È il caso di rammentare che la nota Convenzione Europea del Paesaggio (firmata a Firenze il 20 ottobre 2000) stabilisce che con la parola “paesaggio” debba intendersi “una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni“. La definizione, come è chiaro e direi anche ovvio, non fa riferimento a eventuali limiti amministrativi esternamente ai quali il paesaggio cessa di valere in quanto bene da tutelare da parte di chi ne abbia le competenze.

Il che avvalora quanto s’è osservato prima, in merito alla distanza esistente tra la nozione comune di paesaggio, del resto non dissimile da quella “ufficiale”, e le difficoltà nel provvedere alla sua efficace tutela, mediante i soli “vincoli” che sono spesso lacunosi e inadeguati.

Chi conosce il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), promosso dal ministro pro-tempore Giuliano Urbani, sa che i “vincoli” paesaggistici – sto usando le virgolette in quanto la parola “vincolo”, diffusa nel linguaggio comune, è un termine agiuridico che rende l’idea della privazione di gradi di libertà ma che non trova riscontro nei testi di legge ufficiali – sono operanti ai sensi dell’art. 136 (“immobili od aree di notevole interesse pubblico”) o ai sensi dell’art. 142 (“aree tutelate per legge”). I primi agiscono in forza di decreti ministeriali, emanati in gran parte vari decenni fa, i secondi in forza dell’assoggettamento a tutela di alcune specifiche aree (i territori costieri, le fasce dei fiumi, le aree boscate, etc.). Tali ultime aree, è bene ricordarlo, furono dichiarate di intrinseco valore paesaggistico intorno alla metà degli anni ’80 del secolo scorso, per volere di Alfredo Galasso che fu Sottosegretario di Stato e Ministro.

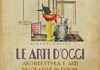

Città di Milano, stralcio planimetrico dell’area a nord-ovest della Stazione Centrale. Da: https://blog.urbanfile.org/2023/09/03/milano-maggiolina-in-demolizione-unaltra-delizia-del-primo-novecento/ . La demolita “Villa Roghi”, nel quartiere della Maggiolina, è indicata con la sigla MAG4

Ebbene, si può restare alquanto sorpresi, nell’osservare ad esempio la mappa di una qualsiasi regione italiana, su cui siano stati graficizzati i “vincoli” paesaggistici (sia quelli decretati sia quelli ope legis), che le aree protette da tutele coesistano insieme a molte altre che sono invece sprovviste di protezioni. Non perché posseggano, queste ultime, accertati minori pregi, ma solo perchè sono venute a trovarsi, per effetto di decisioni che hanno teso a privilegiare le aree ritenute di maggior pregio, per così dire “tagliate fuori” dal manto protettivo delle tutele. Divenendo di fatto non dissimili ad aree di risulta, condannate purtroppo a immeritate disattenzioni, entro le quali non è però infrequente riscontrare l’esistenza di valori paesaggistici, chiaramente percepibili, ivi compresi quelli riguardanti il patrimonio costruito.

Basti dire, solo per fare un esempio emblematico, che a Firenze esiste un “vincolo” paesaggistico, istituito con decreto ministeriale del 25/05/1955 (G.U. 132/1955), che copre l’intera fascia urbana dei viali di circonvallazione (creati da Giuseppe Poggi ove un tempo esistevano le mura “arnolfiane”). Al contempo, risultano prive di tutele paesaggistiche, il che è davvero paradossale a dirsi, ampie parti di città interne ai suddetti viali di circonvallazione. Le quali sono senza alcun dubbio parti integranti della città storica e dell’area UNESCO , considerata “patrimonio dell’umanità”. Si pensi che nemmeno il Duomo, con la Cupola di Brunelleschi, è un bene paesaggistico protetto in quanto massima emergenza monumentale del panorama fiorentino. Ciò è con tutta evidenza assurdo, giacchè sarebbe impossibile affermare che i valori paesaggistici insiti nei patrimoni dell’umanità, solo perchè privi di “vincoli” giuridici, non esigano adeguate e forse anche speciali tutele.

Fotografia aerea del centro di Firenze su cui sono evidenziati, in colore fucsia trasparente, gli esistenti “vincoli” paesaggistici, tra cui quello che protegge la fascia dei viali di cinconvallazione (il n. 132-1955) che in taluni margini si sovrappone ad altri “vincoli”. Da: https://www502.regione.toscana.it/geoscopio/pianopaesaggistico.html. Si osserva con evidenza che gran parte dell’area urbana racchiusa entro i suddetti viali di circonvallazione, creati ove s’ergevano le mura “arnolfiane”, risulta priva di “vincoli” paesaggistici.

Con tutta evidenza, si tratta di una situazione che non ha senso di persistere, specie se si è convinti, come mi auguro, che la tutela dovrebbe incentrarsi sulla difesa del patrimonio paesaggistico in quanto tale e non in quanto incluso entro confini amministrativi definiti in tempi lontani e rispondenti a criteri che sono spesso superati dal divenire della sensibilità in questo campo. Del resto, la cultura storica delle città e del paesaggio urbano (townscape), nell’opera dei suoi più illustri e recenti maestri (Lewis Mumford, Gordon Cullen, Kevin Lynch, Robert Venturi, Aldo Rossi, Colin Rowe, Christopher Alexander, Robert Krier, solo per fare qualche nome), non risulta che abbia mai fatto distinzioni tra aree tutelate e aree non tutelate. Piuttosto, come è ovvio, ha incentrato le riflessioni primarie sui temi essenziali dei valori da preservare e implementare, piuttosto che dei disvalori da contrastare e bandire.

Copertina del libro di Gordon Cullen, The Concise Townscape, pubblicato nel 1961 e in numerose altre edizioni successive

Altrettanto potrebbe dirsi, giusto per fare un altro esempio capibile da tutti, per i “vincoli” ope legis che si fermano bilateralmente a 150 metri dalle sponde dei fiumi. Chi potrebbe asserire che se si costruisse (o si demolisse) poco oltre tale distanza, per esempio a 160 o 180 metri, non si rischierebbe di arrecare danni al paesaggio ? E ancora, per i “vincoli” ope legis che proteggono le aree boscate ma non le enclaves senza alberi al loro interno, chi è a conoscenza di quanti scempi edilizi siano stati commessi proprio nelle radure dei boschi, a loro tempo non “vincolate” i quanto prove di manti arborei ? Non si dovrebbe avere la coscienza di ammettere che ciò è tanto misconosciuto quanto scandaloso ?

Proteggere l’intero territorio nazionale

Dalle suddette osservazioni, basate su dati di fatto e sull’esperienza diretta, nasce l’idea che consiste nel proporre l’assoggettamento a tutela dell’intero territorio nazionale, da considerarsi meritevole di essere trattato ovunque con le dovute attenzioni, senza più distinzioni amministrative tra zone “vincolate” e zone ove i controlli di tipo paesaggistico sono di fatto inesistenti o sbrigativi. Quanto meno, ciò farebbe cadere l’alibi di non poter far nulla, come nel caso della Maggiolina in merito al quale c’è chi ha detto di aver appreso con sorpresa che l’edificio demolito non rientrasse nemmeno in “zona di tutela paesaggistica”.

In alto, altre due immagini della “Villa Roghi” in corso di demolizione. Da: https://blog.urbanfile.org/2023/09/03/milano-maggiolina-in-demolizione-unaltra-delizia-del-primo-novecento/

Tanto più – come sanno coloro che si occupano di redigere e gestire i piani paesaggistici, i piani provinciali o delle città metropolitane, i piani di ambito comunale, etc. (altrimenti conosciuti come piani di governo del territorio) – che si sprecano ingenti risorse umane per graficizzare esattamente i “vincoli” sulle mappe e per elaborare le specifiche “discipline” correlate, il più delle volte tanto prolisse quanto scarsamente efficaci. Nel disinteresse pressoché totale dei rischi cui incorrono, sulle porzioni di territorio lasciate fuori, gli edifici come quello milanese della Maggiolina, demolito incautamente, sebbene fosse una dignitosa testimonianza costruttiva della storia del quartiere e della fisionomia assunta nel tempo dal paesaggio urbano correlato.

Quando mi è capitato di essere coinvolto nell’elaborazione o nella valutazione dei suddetti piani urbanistico-paesaggistici, non ho mancato di far notare quanto fosse a mio parere assurdo impegnare tante risorse umane (specie di pubblici funzionari, ma anche di professori, studiosi, professionisti, etc.) per ottenere risultati non certo ottimali sul piano concreto della tutela del patrimonio. In diverse altre occasioni ho anche fatto notare che la tutela paesaggistica dovrebbe essere tutt’altro che scissa dalla tutela ambientale.

Ma questo è un altro problema cronico e a latere, seppure di enormi dimensioni. Dopo l’avvenuta separazione dell’ambiente dal paesaggio, nell’ordinamento giuridico italiano, si deve purtroppo continuare a prendere atto che è divenuto vieppù complicato districare le competenze e riordinare l’ambito disciplinare entro il quale s’è inverata la dannosa tendenza a divergere delle due materie affini.

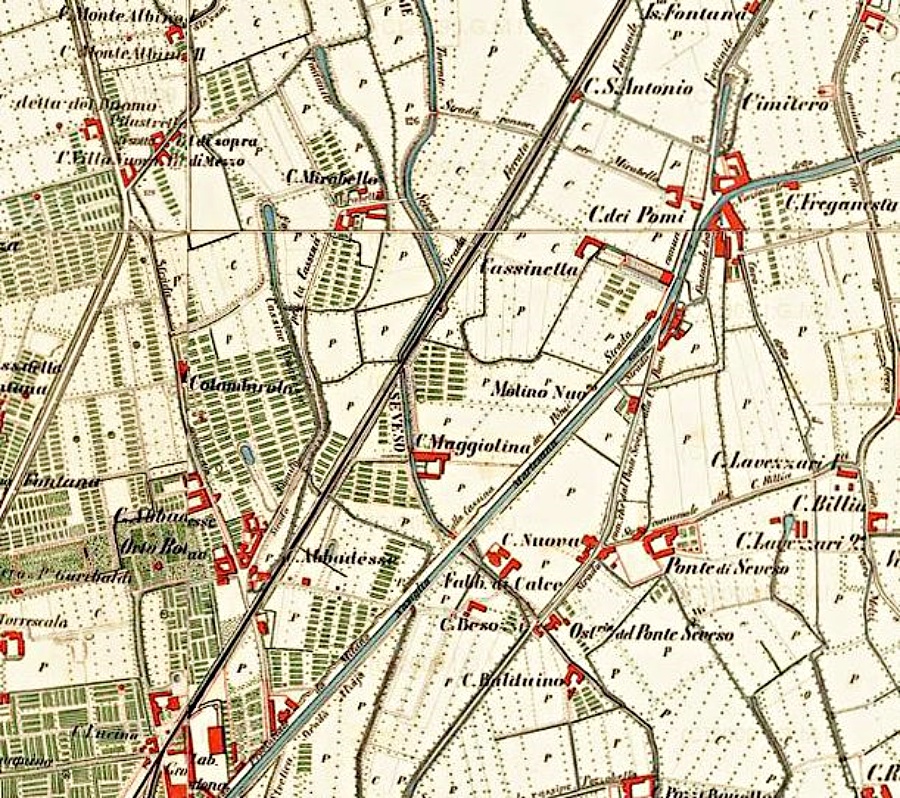

Stralcio planimetrico della “Carta di manovra” (1878) dell’IGMI, in cui si osserva chiaramente l’esistenza della Cascina Maggiolina, oggi scomparsa, che ha dato il nome al quartiere. Da: https://it.wikipedia.org/wiki/Maggiolina

Talché, ancora una volta e anche con riferimento al paesaggio, purtroppo, i formalismi (deresponsabilizzanti) hanno prevalso sugli aspetti di sostanza, pratici e concreti. Per usare una epressione che rende bene l’idea, potremmo dire che “l’operazione è perfettamente riuscita, il paziente è morto”, potendo con ciò significare che il rispetto cavilloso delle prassi burocratiche ha condotto a risultati tutt’altro che soddisfacenti in temini di qualità percepibile del paesaggio antropico, come si riscontra facilmente soffermandosi a guardare i posti che frequentiamo.

La “bellezza”, da tanti evocata e proclamata, non è altro che una una parola usata a sproposito, da coloro che ne ignorano il significato, essendo incapaci di vedere la realtà.

Tutele da estendere e da rendere più efficaci

Ripeto, tutto il territorio nazionale dovrebbe essere considerato a mio avviso di valore paesaggistico e sottoposto a forme più efficaci di tutela, in quanto intrinsecamente di “primario interesse pubblico”. Cosa che penso si potrebbe fare, sperando di non sbagliarmi per gli aspetti legislativi, in maniera alquanto semplice, ossia mediante la sola integrazione o emendazione dell’art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che potrebbe continuare quindi restare in vigore pur essendo necessario che si provveda a riformarlo.

Non voglio però dire che si debbano estendere i “vincoli” ope legis per ottenere il risultato di ingessare tutto il paesaggio e bloccare (o inibire) l’attuazione di qualsiasi intervento edilizio. Sono consapevole di espormi a tali fraintendimenti ma il fine della proposta è di segno completamente opposto. Per intendersi, ritengo indispensabile evitare di aggravare gli oneri ricadenti sia sui proprietari sia sui tecnici incaricati di elaborare i progetti, sia sui valutatori pubblici. Tale timore penso tuttavia che svanirebbe se si mettesse mano alla riforma del duale rapporto tra il potere statale e il potere degli enti territoriali (Regioni, Comuni, etc.), sul quale finora si è basato l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesaggistica. Cosa sicuramente non facile a farsi, ma non per questo inauspicabile, specie in un momento come quello attuale in cui si discute di possibile “autonomia differenziata” tra le Regioni e di competenze da riassegnare.

Al riguardo, anche l’estensione del “silenzio-assenso” potrebbe giovare allo scopo, velocizzando l’iter dei procedimenti.

Milano, Cartolina postale fotografica di Piazzale Istria, anni ’60c. Da: https://vecchiamilano.wordpress.com/2011/03/31/piazzale-istria/

Comunque sia, il superamento della disparità di attenzioni nei confronti di aree sulle quali i valori reali del paesaggio siano irriducibili all’ampiezza dei confini fissati dai provvedimenti ministeriali o dalla legge, ritengo che debba prevalere, come principio guida, sugli effetti scturibili dagli iter procedurali, posto che il fine primario della tutela dovrebbe essere quello di evitare che vengano arrecati danni al patrimonio, inteso come risorsa di valore costituzionale.

La bontà della proposta che sto esponendo ritenga debba fondarsi su un’altra importante considerazione, che è la seguente: seppure non possa dubitarsi che esistano contesti paesaggistici di minor pregio (come potrebbe esserlo una landa periferica desolata e fortemente degradata), a maggior ragione dovrebbe essere più che necessario non solo non trascurarli o ignorarli, tali contesti, ma, al contrario, riscattarli dalla loro condizione svantaggiata. C’è però da dire, purtroppo, che tale coscienza culturale solo da non molti anni ha iniziato ad attecchire nel campo della legislazione e della pianificazione.

La quattrocentesca Cascina Mirabello circondata dall’edilizia residenziale del quartiere Maggiolina. Da: https://blog.urbanfile.org/2020/10/29/milano-maggiolina-la-quattrocentesca-villa-mirabello/

La tutela paesaggistica dovrebbe certamente preservare, come è ovvio, i valori delle aree che abbiano pregi evidenti, ma dovrebbe anche favorire il recupero dei valori paesaggistici ove essi siano andati perduti, ovvero cimentarsi nel crearne di nuovi ove risultino assenti o carenti. Senza comunque illudersi, lo ribadisco per esperienza diretta, che l’estensione della tutela all’intero territorio nazionale possa segnare, in automatico, la fine degli scempi e degli episodi come quello della Maggiolina. Rispetto al quale non esprimo la mia condanna assoluta, per il motivo che non conosco le fattezze dell’edificio destinato a sostituire la demolita palazzina neo-medievale e non sono quindi in grado di quantificare l’entità del saldo che sempre, a mio avviso, dovebbe essere positivo nelle operazioni di demolizione e ricostruzione.

Diciamo che la proposta che sto esponendo avrebbe lo scopo di creare le condizioni necessarie, ma non sufficienti, per favorire l’introduzione di altre importanti misure finalizzate a rendere più efficace la tutela e a migliorare lo stato in cui si trova attualmente il paesaggio in Italia.

Una disciplina che a mio avviso potrebbe essere utile a rendere la tutela delle città meno passiva e più “performante” è l’urban design (progettazione urbana), che si occupa di forma urbis, spazi pubblici, impatti visivi, etc. Purtroppo però, come è noto in ambito accademico, in Italia ha prevalso l’urban planning (pianificazione urbana), una disciplina molto più teorica e intrisa di aspirazioni a orientare le politiche pubbliche. Non voglio però soffermarmi su questi temi spinosi, che potranno essere ripresi in seguito. Ho però voluto farvi cenno per far capire in che misura la tutela del paesaggio sia legata non solo ai regimi amministrativi ma anche ai fondamenti epistemici della cultura tecnica che abbraccia altresì l’urbanistica e altre discipline consorelle.

Milano, il quartiere della Maggiolina con, sullo sfondo, le torri che svettano nell’area centrale della metropoli lombarda. Da: https://blog.urbanfile.org/2023/05/05/milano-maggiolina-alla-scoperta-del-quartiere-a-nord-di-porta-nuova-prima-parte/

Oggi abbiamo ai vertici del Ministero della Cultura, oltre a Gennaro Sangiuliano, una persona come Vittorio Sgarbi che ha spesso difeso l’enorme valore culturale del paesaggio che, come ho fatto cenno, è un bene tutelato dall’art. 9 della Costituzione repubblicana, incluso tra gli articoli dedicati ai “principi fondamentali” della convivenza civica. Sgarbi ha infatti parlato, con riferimento alla vicenda di Milano, di “progetto criminale” e di “barbara violenza”, potendo immaginare, senza volerne equivocare il pensiero, che egli sappia benissimo che ciò che accade a Milano non è detto che non accada in tante altre parti d’Italia.

C’è quindi da augurarsi che si rifletta bene sull’argomento. Tenendo conto che l’estensione della tutela all’intero territorio nazionale significherebbe semplicemente che tutti gli interventi edilizi d’impatto consistente, costruttivi o distruttivi, verrebbero sottoposti al vaglio delle autorità incaricate di valutare la loro compatibilità rispetto alle prioritarie esigenze di preservare o arricchire i valori del paesaggio. Ciò, in piena coerenza con la ben nota e giustissima regola secondo la quale bisognerebbe lasciare i luoghi sempre meglio di come li si trovano, o comunque non peggio.

Non credo ovviamente che i tanti problemi verrebbero risolti, giacchè per migliorare la tutela del patrimonio storico-culturale, in senso esteso e quindi includente anche il paesaggio, è necessario considerare vari altri importanti fattori, sui quali spero di potermi pronunciare in futuro. Sono però convinto che la riflessione critica sulle idee esposte in questo mio breve scritto costituirebbe un importante passo nella giusta direzione. Quanto meno per ridurre le possibilità che possano riaccadere episodi simili a quello della Maggiolina.

EMas (Emanuele Masiello) – Settembre 2023

* Il presente scritto riprende i contenuti di vari interventi pubblici di EMas sull’argomento

Ortofotografia aerea che mostra l’ubicazione di “Villa Roghi”, nell’angolo tra Via Arbe e Via Tullio Morgagni, nel quartiere della Maggiolina a Milano. Da: Google Maps 2023

Si vedano:

- Gordon Cullen, The Concise Townscape, London, Architectural Press, 1961 (1a ed.)

- Paolo Baldeschi, Paesaggio e territorio, Firenze, Le Lettere, 2011

- Virginia Rossini (a cura di), Procedure autorizzative per interventi privati sul patrimonio culturale in presenza di vincoli culturali e/o paesaggistici : un approccio operativo, Roma, ARE, 2017

Vedi anche

DISTRUTTA LA GELLER HOUSE I DI MARCEL BREUER

EX PANIFICIO MILITARE DI FIRENZE

PIER PAOLO PASOLINI E LA VISIONE POETICO-CRITICA DEI PAESAGGI URBANI

LA REGOLA AUREA DEL SALDO POSITIVO NEL DEMOLIRE E RICOSTRUIRE